《流浪地球》到底花了多少钱拍成?

2025-01-16 21:40:59

辨析“孔子学琴”的故事,看至圣先师如何学习,不只好孩子应该学

“孔子学琴”的故事,古人一般称之为“学琴师襄”,最早记录在《史记·孔子世家》中,《孔子家语》、《列子》和《韩诗外传》上也有记载。人们常把它作为励志故事讲给孩子们听,但对故事中的人物年龄和发生地等背景知识鲜有考证,对故事所表达的主要思想也说法不一,哪种说法更合理?咱们就一起探讨一下吧。

学琴师襄 清·焦秉贞

孔子学鼓琴师襄子,十日不进。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》也。”

进:进展,此指不再学习新的曲子。

益:加,增加,此意同"进"。

数:规律,这里指演奏的技巧。

有间:过了一段时间。

志:志趣,意旨,所表达的思想感情。

为人:作曲的人是一个什么样的人。

穆然:沉静深思的样子。

怡然:和悦的样子。

黯:深黑。

几:通"颀",颀长。

四国:四方,天 下。

辟:通"避"。辟席:即避席,古人席地而坐,离座而起,表示敬意。

此处不做翻译了,恰巧有教材根据此文改编成了白话文,编写在语文版小学四年级语文书下册。除了最后写孔子的神态和周文王的形象有些简单外,其他写得都很精彩,就权当作翻译吧。

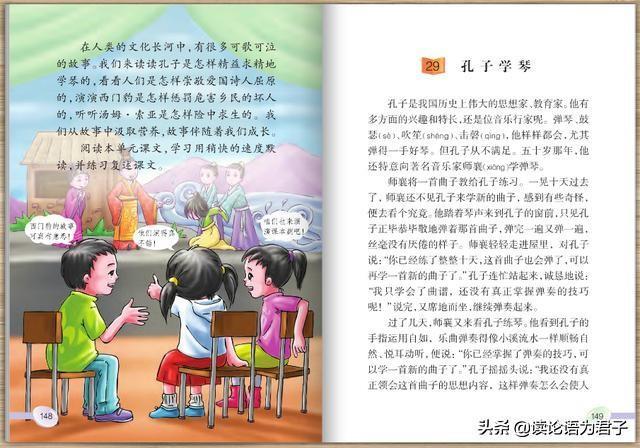

语文版小学四年级语文课本

孔子是我国历史上伟大的思想家、教育家。他有多方面的兴趣和特长,还是位音乐行家呢。弹琴、鼓瑟(sè)、吹笙(shēng)、击磬(qìng),他样样都会,尤其弹得一手好琴。但孔子从不满足。五十岁那年,他还特意向著名音乐家师襄(xiāng)学弹琴。

师襄将一首曲子教给孔子练习。一晃十天过去了,师襄还不见孔子来学新的曲子,感到有些奇怪,便去看个究竟。他踏着琴声来到孔子的窗前,只见孔子正毕恭毕敬地弹着那首曲子,弹完一遍又弹一遍,丝毫没有厌倦的样子。师襄轻轻走进屋里,对孔子说:“你已经练了整整十天,这首曲子也会弹了,可以再学一首新的曲子了。”孔子连忙站起来,诚恳地说:“我只学会了曲谱,还没有真正掌握弹奏的技巧呢!”说完,又席地而坐,继续弹奏起来。

过了几天,师襄又来看孔子练琴。他看到孔子的手指运用自如,乐曲弹奏得像小溪流水一样顺畅自然、悦耳动听,便说:“你已经掌握了弹奏的技巧,可以学一首新的曲子了。”孔子摇摇头说:“我还没有真正领会这首曲子的思想内容,这样弹奏怎么会使人感动呢?”

又过了些时候,师襄再次来到孔子的住处。刚一进门,他就被激情洋溢的乐曲声迷住了。师襄听得如醉如痴(chī),仿佛被带到了一个从未到过的境地。一曲弹完,好半天,师襄才醒悟过来。他快步走了过去,激动地说:“你已经弹出了乐曲的思想感情,领会了音乐的精神,可以学一首新曲子了!”孔子又摇摇头,认真地回答:“不行啊,我还没体会出作曲者是一位怎样的人呢!”说完,又沉浸(jìn)在琴声里,似乎想得很远很远……

不知又过了多少天,师襄又来听孔子弹琴。他静静地坐在孔子身旁,感情随着抑(yì)扬的琴声起伏不平。突然,琴声戛(jiá)然而止,孔子激动地站起来,大声说:“我已经知道作曲者是谁了。他就是体恤(xù)百姓、胸怀博大的周文王。”

师襄一听,既惊异,又佩服。他站起身来,向孔子深深地行了一礼,说:“你的琴艺真是炉火纯(chún)青啊!我听老师讲过,这首乐曲的名字就叫《文王操》。”

教材中的白话文课文作为一个独立的故事来讲还算完美,但作为历史事实可能就有商榷的地方了,那就是“五十岁那一年”。本白话文之所以这样写,可能是过于迷信《史记》记述的结果,但尴尬的是这样写既不符合孔子本人的历史事实,也不符合《史记》所记载的时间,因为《史记》中把孔子学琴于师襄子(子,古时候的尊称,文中可加可减,白话文中未加,基于尊重和忠于原文,此处特意加上了)记载在“适卫击磬”之后,从时间上来推算,至少是在孔子开始周游列国之后,也就是五十五岁之后,事情发生在卫国。估计本文之所以定为五十岁,可能是为了避免更多的尴尬,比如还要界定师襄子的国籍,如果事情发生在卫国,那么师襄子就应是卫国人,否则就是鲁国人;还要再确定孔子究竟是多少岁,因为孔子不止一次到过卫国,哈哈,那就比较繁琐了。于是作者用了“五十岁”这一数字,以此来表明孔子步入了老年时还在孜孜不倦地学习。可历史事实是孔子学琴师襄发生在他三十岁之前,《史记》虽然是最可靠的史书,但也多有错乱之处,以《史记·孔子世家》为例,第一处错误就出现在孔子十七岁时,原文“孔子年十七,鲁大夫孟釐子病且死”,事实上按《左传》和考证,孟釐子(仲孙玃jué)是在孔子三十四岁时去世的,也就是鲁昭公二十四年,而不是孔子十七岁时的鲁昭公七年。《左传》又称《左氏春秋》,是春秋末年鲁国的左丘明为孔子所修订的《春秋》做注解的一部史书,关于此事《左传》的可信度要高于《史记》。话题有点远了,不过还不太全面。这些都是知识点,会在今后的文中不时地穿插些,如果喜欢就点一下关注我吧!@读论语为君子

回归主题,看教材如何解读,教材教案对“孔子学琴”的故事是这样解读的:通过理解孔子的琴艺是怎样达到炉火纯青的,引导学生在阅读中感受孔子刻苦学习的态度及精益求精、不断进取的学习精神,从中受到启发与教育。

常见的解读一般认为孔子学琴,锲而不舍,用心专一,深入其中,我们应该学习孔子这样好学、锲而不舍的求学精神。

还有其他解读,比如中央民族大学蒙曼老师,把本故事中心思想解读为“温故而知新,可以为师矣”(《论语·为政篇》),认为只要温习学过的内容就会有新的收获,学习要不断地练习、思考感悟,这样理解也挺棒。不过这个故事虽含有这方面的意思,但通读整个故事,会发现本文重点描写的是孔子的一种学习精神,而不是“温故而知新”的方法。

对比教材解读和常见解读,二者都是让人体会和学习孔子的一种学习精神,且意思也比较相近,咱们先看一下两个关键词语精益求精和锲而不舍的解释吧。

精益求精,《现代汉语词典》上作如下解释:(学术、技术、作品、产品等)好了还要求更好。一般认为出自朱熹的《论语集注》中对“如切如磋,如琢如磨”的注释,原话为“言治骨角者,既切之而复磋之;治玉石者,既琢之而复磨之;治之已精,而益求其精也。”

锲而不舍,《现代汉语词典》上作如下解释:雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废,也形容有恒心,有毅力。

从词语解释上来看,精益求精和锲而不舍意思的确比较相近,自然教材解读和常见解读也都是描述的孔子精益求精、锲而不舍的求学精神。可是,大家有没有思考过孔子为什么有此精神呢?

为了更好地探讨,我们还是继续上个话题,孔子学琴师襄子发生在他三十岁之前。孔子自“十有五而志于学”到“三十而立”,基本上处于精力主要集中在学习上的状态,学习的内容主要是“礼乐”,当时“礼”“乐”不分家,好比咱们现在举行婚礼时必须奏婚礼进行曲一样,任何一项“礼”的活动都有相应的“乐”搭配。而五十岁的孔子主要精力则在想怎么做官和教学生们如何做官上了,因为此时先后有阳虎和公山不狃请他出仕,事实上五十一岁时,他被鲁定公任命为中都宰,再过一年就由中都宰升为司空,再由司空升为大司寇,行摄相事。按那时候的规定,士族出仕必须通过包含“礼乐”的六艺考核,作为老师的孔子自然对“乐”非常精通才能游刃有余地指导学生。所以说孔子三十岁前学琴于师襄子是合情合理的,此时离他开办私学还有一段时间。

孔子学习的高人之处,在于他有一种被后世称为“知人论世”的理念,有溯源求本的精神。好比咱们现在读书必须了解作者和书的写作时代背景一样;犹如咱们现在看短消息,如果不了解对方和对方当时的情况,很难模仿出短消息中对方说话的语气和腔调;也恰如咱们现在探讨孔子学琴,把当时的时代背景描述一下会更容易理解一样。正是这种理念和精神才使得孔子学琴时,不仅仅是学习弹奏这首曲子的技法,而是能够不断揣摩,深入思考,体会作曲者彼时的情怀和心中的意境。本故事中他最终感知到了作者是个肤色黝黑,身材高大,目光明亮且深邃,像一个统治四方诸侯的王者,除了周文王还能有谁如此呢?!

孔子的悟性之高,境界之远大堪称楷模,无论是白话文中认为他五十岁,还是三十岁之前,他都是一个好学的“学生”,且保持了终身学习的习惯,是我们学习的榜样!

此故事中师襄子的为师之道也是很值得称赞的,本来也应该讲一下,但是此文的学生,是未来的至圣先师,所以为师之道我们还是在探讨孔子的教学时再一块讨论吧。

以上就是我对“孔子学琴”故事的浅显见解,有不当之处请留言批评指正,如果喜欢就点个赞呗,谢谢啦!

大家一起读论语,学孔子,汲取精华,成为君子,教育好子女!

#论语##孔子##聪明孩子养成记#

2025-01-16 21:40:59

2025-01-16 21:38:43

2025-01-16 21:36:28

2025-01-16 21:34:12

2025-01-16 21:31:57

2025-01-16 21:29:41

2025-01-16 21:27:26

2025-01-16 21:25:11

2025-01-16 21:22:56

2025-01-16 21:20:41

2025-01-16 21:18:26

2025-01-11 04:18:15

2025-01-11 04:16:00

2025-01-11 04:13:45

2025-01-11 04:11:30

2025-01-11 04:09:14

2025-01-11 04:06:59

2025-01-11 04:04:44

2025-01-11 04:02:29

2025-01-11 04:00:14